Personne ne vous avait demandé !

Vivre chez les beaux-parents, lorsqu'on est marié(e) n'est pas une sinécure. Et c'est bien pour faire plaisir à sa femme Marie-Claude que Bob décide de louer une maison forestière près de Senlis, quittant Paris et la famille.

Le propriétaire n'étant pas à l'heure au rendez-vous, Bob décide de s'introduire dans la demeure. Aussi bien que Marie-Claude, Bob ressent l'impression d'une présence. Ils pensent même apercevoir au dehors une ombre se glissant entre les arbres. Mais la nuit tombe, et désagréable surprise, un pneu de la voiture est crevé. Comble de malchance, la roue de secours n'a pas été remise. Il ne leur reste plus qu'à passer la nuit sur place. Heureusement, des provisions ont été prévues dans le réfrigérateur.

Marie-Claude se monte son cinéma, se demande pourquoi les locataires précédents sont partis précipitamment, et malgré les soins dont l'entoure son mari, elle ne peut s'empêcher de ressentir de la peur. Une angoisse qui confine à de l'épouvante, d'autant que durant la nuit passée dans une chambre de ce qui devrait être un nid douillet, elle rêve d'un échafaud, un homme en rouge une grande hache à la main et du sang qui gicle partout. Senlis, la cité médiévale qui a connu la Jacquerie au XIVe siècle, étant toute proche, elle impute ce cauchemar à cette proximité.

Le lendemain, le jeune couple reçoit la visite du propriétaire. La défection de la veille n'était due qu'à une erreur d'une journée de leur part et ceci explique quelques disfonctionnements, mais pas pour autant cette étrange impression d'une présence diffuse. Pour autant, Bob et Marie-Claude ne se cloîtrent pas. Habitués à sortir, ils se rendent souvent à Paris, pour des concerts ou dîner dans leur restaurant favori. Un restaurant italien dont ils connaissent bien le gérant, cuisine de qualité, musique d'ambiance assurée par des guitaristes, et même une voyante qui passe de table en table parfois.

Paméla, la tireuse de cartes, énumère quelques révélations à Marie-Claude qui se laisse prendre au jeu. Une grande maison, une forêt, un chien, un amour. Et celui qu'elle aimera sera le bourreau. Elle a raison sur tout sauf sur le chien. Bob dissipe le malentendu en annonçant justement des amis vont leur prêter un jeune chien-loup. Quant au bourreau, peut-être est-ce Bob ?

Afin d'effectuer quelques réparations sur sa voiture, Bob allume dans l'atelier un brasero et muni de tenailles se met à fondre un peu de plomb. Une vision que ne peuvent supporter ni Moloch, le chien, ni Marie-Claude. Quelques temps plus tard le couple est invité à un bal masqué. Bob se retrouve à danser avec une jeune femme vêtue d'effets médiévaux, tandis que Marie-Claude est dans les bras d'un homme déguisé d'un pourpoint écarlate et le visage caché sous une cagoule. La femme entraîne Bob sous une charmille et l'embrasse sur la bouche. Peu après Bob ne sent presque plus ses lèvres, devenues comme glacées.

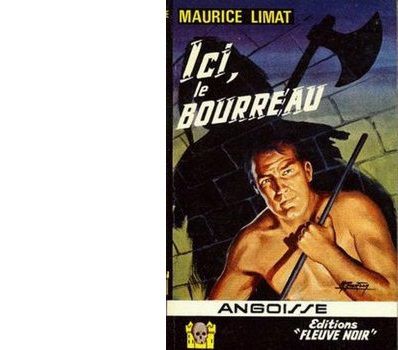

Si le thème de la maison hantée, par un bourreau ou tout autre personnage, forme le fond de bien des romans d'angoisse et de fantastique, dont le célèbre La Maison du bourreau de John Dickson Carr, Maurice Limat y apporte sa touche particulière déclinant le récit à trois voix.

En effet, à tour de rôle Marie-Claude, Bob et Paméla narrent cette aventure, chacun des trois personnages intervenant pour des récits plus ou moins longs mais qui se complètent.

Le récit puise sa force dans ce système narratif, les incidents, les événements, les sensations, les sentiments étant rédigés à la première personne. Le côté psychologique prédomine, plus fouillé que dans d'autres romans de l'auteur, reléguant l'action au second plan. L'angoisse est toujours présente, et l'épilogue ne lorgne pas sur le fantastique alors que tout est justement imprégné d'un irréel en provenance de l'époque médiévale.

Une histoire qui prend sa source dans une histoire d'amour, histoire qui se prolonge au-delà des siècles.

Maurice LIMAT : Ici, le bourreau. Collection Angoisse N°141. Editions Fleuve Noir. Parution 2e trimestre 1967. 224 pages.

commenter cet article …

/image%2F1226821%2F20181012%2Fob_3cf943_rosny.jpg)

/image%2F1226821%2F20180329%2Fob_29390b_cario.jpg)

/image%2F1226821%2F20180806%2Fob_2f56c7_cario-rappelle-toi-eve.jpg)

/image%2F1226821%2F20170413%2Fob_73f6e0_cario.jpg)

/image%2F1226821%2F20180115%2Fob_7faa7d_cario.jpg)

/image%2F1226821%2F20170708%2Fob_613373_river-falls.jpg)

/image%2F1226821%2F20180701%2Fob_73d7d1_aubenque.jpg)

/image%2F1226821%2F20180307%2Fob_b42e7c_jaouen.jpg)

/image%2F1226821%2F20170320%2Fob_fc5b40_jaouen.jpg)

/image%2F1226821%2F20150107%2Fob_17597e_paul-maugendre.jpg)

Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter

Liste des Sites et Bons Coins remarquables à visiter